Essaouira

エッサウィラ。モロッコの西、大西洋に面する町で18世紀半ばよりモロッコ各地から文人や芸術家が集まる交流の場であったとのこと。今でも、町中にギャラリーが点在していたり、音楽家が集まったりとその流れを引き継いでいる。

モロッコ人が一度は行ってみたいと憧れる町らしい。

青い海と緑の大地の間に広がる白い町。両方の恩恵を受けることで存在しているかのよう。

町中に入りようやくバスターミナルに。バスターミナルは町の中心のメディナからはやや離れた新市街(でもこちらのほうが道路などが管理されていない)にある。エッサウィラの庶民の生活エリアといった印象。

バスを降りると、物を売る人やタクシーの運転手、ホテルの案内人に囲まれる。といってもそれほど強引でもない。不思議だったのが小さな手押し車を持ってなにか話している人。どうやら荷物を運ぶ商売をしている人らしい。

ガイドによると5分くらいで目指すホテルのあるメディナがあるようなので、断り歩くことに。でもこれが失敗。メディナまでの道は整備されていない土の道路やまだらなタイルの道、しかも凸凹。壊れかけのスーツケースのタイヤが致命傷を負い、半ば持ち上げながら歩くことに。陶器なども買いたかったので運搬に安全なスーツケースでモロッコに来たものの、やはりリュックで来るべきだったかと反省。メディナへは手ぶらで5分という距離のはずが、汗が噴き出す。途中タクシーの誘惑に負けそうになるが意地で進む。マラケシュの二の舞。

エッサウィラのメディナは大西洋に面する街。周囲には他の都市のメディナと同様、城壁が囲む。漆喰の外壁の白い色と窓など所々で使われる青色が目に飛び込んでくる。ヨーロッパ地中海地方の町といった雰囲気。実際、街は1765年にフランス人の手によって設計されている。

空室のある手頃なホテルを見つけ一休み。

道中、何人もの商人に声をかけられるものの、マラケシュに比べるとだいぶ控え目。少しのんびりとした雰囲気。街には4,5階建ての建物も多くこのホテルも確か4階建て。屋上に上がると海からの風が心地よい。

まずはメディナを抜け港まで歩く。

港の入口にあるスカラ(城塞)「Skala du port」。海に突き出るようにしてつくられた城塞で、大砲の砲床でもある。景色がよさそうなので、10DH(約150円)払って見学。

スカラの上からの眺める。

海側の茶色の城壁の上に浮かぶように見える白い街並み。

城壁は波だけでなく、外敵から街を守るために築かれたもの。別の場所にも別のスカラがある。

街と反対側には港が。多くの船が停泊しているが、漁港としては近隣の港に賑わいが移ってしまいすでに衰退し、どこか寂しげ。陸揚げされた青い木造船が並びます。

スカラ下の海沿いにある砲門壁。穴からはエッサウィラの街が見え、通りかかった誰もが写真を撮る。

外に向かって穴が窄まっているのは、世界共通の知恵。 しかしこの砲門。街を攻撃する方向に向いていないか?

街との間の海岸。荒々しい磯。ゴミも多くそれほどきれいではないのが残念。

世界の果てのような印象の海。ちなみに地図で見るとここから先、近くにはほとんど島がない。

海岸沿いに置かれた木造の小舟。少し丸っこいデザイン。

放置されているのかと思いきや、補修の塗装作業をしている人も。まだまだ現役。

街に近付くと市場のようなテントが。どうやら屋台が軒を連ねている。

というわけでそのまま屋台で昼食。店先には新鮮な魚介類がずらり。それをまず買って、それを脇でそのまま調理してもらう。

調理といってもグリルで焼くのみ。魚を両面、網でサンドイッチにして、ひっくり返しながら焼く。味付けは塩のみ。シンプル。

やや焦げ気味で調理終了。鮮魚とは言っても日本ほど管理されていないさそうなので生でも困るが。

頼んだのは、イサキのような魚と、メバルのような魚。それと海老。(私は苦手。)なぜか中国風の絵皿に盛られて出てくる。やはり焦げているせいでやや苦いが久々の魚料理に満足。でもできれば米と醤油がほしい。

街に戻る。

中央の大通はメディナの中としては珍しいくらい幅が広い。

城壁はメディナ外側だけはなく、この通りに沿って街の中まで続いているところを見ると、ここは半ばメディナの外側なのかもしれない。人の口内、食道、胃、腸が図学的には人の外部というのと同じ意味で。

城壁は土塗りの特異な質感。荒々しい凹凸は城壁の存在感をより増す。目地がなくどこまでも続く感覚が良い。土の構築物はつくられ方が純粋であればあるほど目地がない。

城壁ごしの白い街並み。城壁の高さを超える建物も散見される。高いもので3,4階建て。漆喰は何度も塗重ねられていて、いつの時代の建物か見ただけでは判断できない。

平面的に凹凸のある土色の城壁と、立面的に凸凹した白いファサードの建物。複雑なようでシンプルな成り立ち。思わず立ち止まる。

その城壁と建物の間の小道を歩く。日差しが強いモロッコでは日影が嬉しい。猫たちも木の陰に沿って寝転がる。

深い小径は屋根がなくても日影をつくりだせる。街のつくりかたの1つの知恵。

木の下を白く塗るのを度々見かける。何のためだか判明せず。

エッサウィラのメディナ内を散策。

エッサウィラのメディナは 600m角ほどの広さ。マラケシュのメディナに比べるとだいぶ小ぶり。縦横に目印となる通りが数本あるので、どうしようもなく迷うことはない。

左はメディナの背骨のような通り。要所に門があり、門をくぐると通りの名前が変わる。比較的現代的な店舗も多く一般庶民も買い物をしている。

少し幅の狭い通り。周りにホテルが多いエリアなので、観光客目当てのお店が多数。

金属アクセサリー、木工品、革製品、布製品、金属品のお店などが並ぶ。芸術家の町ということで一般的な土産品だけでなく、少し凝ったものも多い気が。ところどころには絵を展示・販売するギャラリーもある。

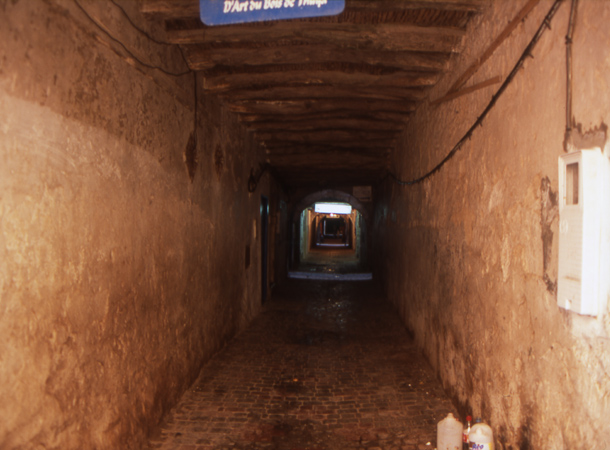

さらに裏通り。建物の中を貫通するような通り。大都市だとまず立ち寄らないような場所ですが、この街ではそれほど警戒するような危険な雰囲気はない。こういった場所には少し個性的なお店もある。

そんな路地に展示、販売されている絵たちをみていると、モロッコ絵画としてのスタイルが確立してしまっていて、どれも同じような画風。スタイルとなるとアートではなくなるのは万国共通。

いろいろ見たがハッとするような絵には結局出会えず。結構期待してこの街に来ただけに残念。

さらに裏の路地。道が曲がりくねっているので、奥が見通せない。さすがにここを進むのはやめておいた。

街の北西側の大西洋沿いのスカラ(城塞)に昇る。

大西洋の風景がすばらしく、若いモロッコ人カップルも多数。イスラム教のモロッコでは夫婦以外の男女がデートをしている姿はとても珍しい。

ここは映画「オセロ」のロケ地としても使われたということを後に知った。なぜか写真は撮り忘れる。

スカラ横の建物からは良い景色が望めるので、ホテルもちらほら。海からの風を防ぐためか、窓は深くとられ雨戸もついている。

外壁は微妙に傾斜していて、その分窓の上部が出っ張り庇となる。傾斜した外壁は組石造の建物を安定させる。いろいろなことが理にかなった成り立ち。

スカラの下の寄木細工の工房を覘く。このあたりは工房が集まっていて、コツコツとノミを打つ音や木と上薬のオイルの匂いが立ち込める。波の音とノミの音が不思議な雰囲気をつくりだしているが、どこか心地良い。

どの工房でも同じようなものをつくっているようでも、職人の腕・デザインの違いが微妙に現れる。感覚の合った工房で、じっくり見てみる。

同じようなサイズでも、すべて形が違う小物入れ。どれも独特なデザイン。妻と選び始めるも取捨選択し難い。友人たちへのお土産も兼ねることとして、選びに選んで20個ほど購入。他には直径 25cm ほどの器。1つの木から掘り出したもので、斑点模様の木目が美しい。木はおそらく「ベルベルのクロベ」と呼ばれる木で、大きな塊根がある変わったカタチの木。それとモロッコ式ビックリ箱も買い、日本に帰ってからもいろいろといたずらに使っている。

職人でもある店長は物静かなおじさん。「ください」というと、1つ1つ丁寧にオイルでもう一度磨きなおしてくれました。良い香り。言葉はわかりませんが、いろいろと説明をしてくれます。ともかく丁寧に作っているのは感じられました。

どうもこういうのに弱い。

Hotel Souiri(ホテル・スウィリ)

エッサウィラ・メディナ内の中級ホテル。感じが良い。2つの建物をつなげて1つのホテルとしていた。

割と高めの部屋しかあいておらず。おかげで最上階の明るい部屋。

室内は明るい赤色に塗られている。オレンジを判子のようにして室内にパターンをつけている。きれいな部屋だが、海の潮の香りとともに下水の香りが、浴室から匂ってくるのが難点。

廊下から屋上テラスに出られる。屋上は風が抜けて気持ちいい。パーゴラのようなスペースもあったので、椅子に座ってしばし休む。街中なので、海は見えないが波の音と海鳥の鳴き声が聞こえる。

屋上から下の道路を見下ろすと人で賑わう小径。このあたりは店舗も多い。ただし夕方になると皆一斉にとお店を閉めてしまい急に寂しくなる。

少々疲れたので部屋で昼寝。夕陽を先ほどのスカラに行って見ようかと思っていたが、午前中の長時間バスが響いたのか深い眠りに入ってしまい、気がつくともう夕焼け。

スカラには間に合わないので、あわてて先ほどの屋上テラスに。なんとか見ることができた夕景には間に合ったが夕日はすでに見えない位置に隠れてしまった。

ホテルでの朝食風景。

25 畳ぐらいの広さの食堂。台所に隣接している。

家具の配置が特徴的。壁を背に部屋を囲むようにソファが並び、その前に低めのソファテーブル。反対側にはソファがなく、向かい合ってではなく隣りに座って食事をする。部屋に広さがあるので、対面のテーブル・ソファの別の家族とは向かい合っていてもそれほど気にならない。給仕の人は部屋の中央だけを動けばいいのでこの点は効率的。イスラム圏独特の配置。

メニューはパンとジャム、バターなどとシンプル。

向かいのフランス人親子の小さい1歳くらいの男の子(写真左上に少し映っている)が自由に動き回り、我々も含めいろいろな国の人を興味深げに順に眺めていた。給仕のモロッコ人女性が気に入ったのかずっと後をヒョコヒョコと付いて回り、可愛らしい。途中しりもちをついてしまったので、給仕の女性が手を引っ張ってあげるとなぜかツボにはまったのか、わざと尻もちをついて持ち上げてもらうという遊びを始める。一連の動きで、その場のアイドルになっていた。

イスラム教は基本的に飲酒禁止。そのせいかここまでお酒を飲まずに来たが、エッサウィラでの夕食で立ち寄った観光客向けレストランにはおいてあった。

まずは国産ビール。アフリカワールドカップの余韻か何かの大会があるのか、サッカー記念ラベル。味は比較的おとなしめ。日本の一般的なビールに近い。

モロッコ国産赤ワイン。いちおうワインといった感じ。でもまあまあ飲める。ビールもワインも2社ほどしか製造会社がないらしい。

朝一で、速くて綺麗な国営バスのチケット売り場に行くも、オープン時間を過ぎても開かず。なかなかいい加減。時間をずらして行ってみると、開いてい入るが今日の便は満席。結局復路も民営バスに。

昨日と同じメディナから少々離れている民営バスのターミナルに向かう。昨日のミスを繰り返さないよう、ホテル付近で手押し車の荷物運びに依頼することに。商売丸出しの若い兄ちゃん(ちょっとボラれそう。)ではなく、あまり仕事がなさそうなおじいさんに頼むことに。

ゆっくりと立ち上がる姿を見て、着くまでに時間がかかるかなと思いきや、荷物を乗せて運び始めるとこれがしっかりとした足取りで、快調に進み始める。手ぶらの我々が置いて行かれそうな勢い。感服。

昨日 30 分近くかかった道のりも 10 分ちょっとで到着。少しチップを多めに渡して握手して別れる。お元気で。

マラケシュ行きのバスを発見してチケットを購入して乗り込む。昨日よりさらにへたれたバス。 待っていると白いパティシエ風のきれいな服をきたおじさんが食べ物を売りに来る。どうやらお菓子屋らしい。豆類を少しつぶしてキャラメルで固めたお菓子を購入。歯にくっつくが結構おいしい。

ほぼ満員の状態でゆったりと発進。今度も 4 時間以上かけてマラケシュへ。

page top